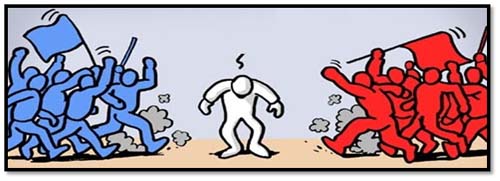

Está claro que a pesar del aviso emitido por los ciudadano en las últimas elecciones generales, nuestra clase política (‘casta’ pese a quien pese y pase quien pase por ella) sigue en la senda de la ineficacia, sin mostrar capacidad para garantizar la gobernabilidad del país ni para afrontar de común acuerdo las urgentes reformas de todo tipo que necesita (sociales, económicas, legislativas…).

A esas formaciones políticas, unas más torpes que otras pero todas con su punto de mezquindad a cuestas, se les ha dicho con suma claridad en las urnas que los españoles no quieren más mayorías absolutas -abusivas- ni más imposiciones ideológicas de unos sobre otros, sino una política de entendimiento más pragmática para reconocer y resolver entre todas ellas (o entre las más sensatas) los problemas que están arruinando los grandes logros de nuestro agitado sistema de convivencia. Después ya vendrán los días del matiz y las preferencias netas, el momento para que la sociedad se pronuncie de forma más o menos acusada sobre una tendencia política concreta, justo porque la democracia no debe ser otra cosa que el gobierno de la mayoría, que ahora reclama ese consenso de esfuerzos compartidos.

Y la situación es tan bochornosa que, paradójicamente, los propias fuerzas parlamentarias son las más interesadas en no volver de inmediato a las urnas, aunque sean las culpables de no evitarlo. Todas ellas tienen pánico, más o menos confeso, a la debacle electoral y a perder posiciones actuales, porque todas intuyen la frustración que, cada una por motivos diferentes, están provocado en los votantes, cosa triste y temeraria.

Tal es el descalabro político y el malestar del electorado que, digan lo que digan las encuestas, ningún partido tiene la certeza de poder mantenerse en la lid política (recuérdese la desaparición de UPyD). Ni de que la sociedad en su conjunto no castigue a todos con una renuncia masiva a ejercer el derecho de sufragio o votando en blanco, poniendo entonces el modelo de convivencia en peor situación y a las puertas de la regresión democrática.

Quienes esencialmente asqueados del bipartidismo PP-PSOE y del amparo que han prestado a la corrupción pública (una lacra que siguen sin querer atajar) optaron por votar a las dos fuerzas políticas emergentes (Podemos y Ciudadanos), que han sido casi nueve millones de españoles, ya tienen evidencias de que, en el fondo, ambas sólo aportan más de lo mismo, cada una con su propio estilo. Y de que sus líderes, Pablo Iglesias y Albert Rivera, son tan inmaduros como lo fue Rodríguez Zapatero y tan prepotentes como los son ahora Mariano Rajoy y Pedro Sánchez: a la postre poca enjundia y menos fuelle para proclamarse ‘políticos del cambio’, pretendiendo liderar la regeneración política que necesita el país, cuando todavía parecen no saber siquiera qué quieren ser de mayores.

Una lástima sobreañadida a la patente frustración política de la mayoría social. Después del ‘zapaterismo’ y del ‘marianismo’, las expectativas de un nuevo gobierno entreverado del PP-PSOE o aliñado con ‘riveristas’ y/o ‘podemitas’, produce auténtico escalofrío y nos avoca a la misma y profunda melancolía que estigmatizó a los ilustres pensadores del 98 y que llevó a España al desastre histórico que la llevó.

Fracasado el entendimiento post-electoral de los grupos parlamentarios surgidos del 20-D (cualquier gobierno que se pudiera formar sin nuevas elecciones parece avocado al fracaso), quizás convenga reflexionar sobre la conveniencia de establecer alguna gran coalición pre-electoral que embride o sirva de autocontrol a quienes la formen, mantenga despierta su memoria y garantice unos acuerdos de legislatura y gobernabilidad mínimos. Dejando ahora las cosas claras antes de meter las papeletas en las urnas.

Con este planteamiento de acuerdos previos, plasmados en el programa electoral correspondiente, incluso con un apunte del subsiguiente reparto de responsabilidades ministeriales, está claro que los coaligados se verían limitados para enredar a la hora de formar gobierno y mucho más cerca de alcanzarlo. Por sí mismos o mediante pactos post-electorales con otros grupos parlamentarios que, partiendo de una mejor agrupación ideológica, también se podrían consumar con más facilidad.

Así, habría menos posibilidades, por ejemplo, de que los votantes socialistas vieran malversada su voluntad en contra de las políticas neoliberales, o que los conservadores tuvieran que olvidar su ideario genuino con unas cesiones posteriores que repudian con claridad. Cada oveja vaya con su pareja y con la dote, el ajuar y las cosas de cada cual precisadas en ese matrimonio de coyuntura, liquidable al final de la legislatura.

Esto es lo que deberían plantearse seriamente PP y Ciudadanos si fueran conscientes de la gravedad de la situación política y responsables ante su propio futuro. Lo mismo que se podría decir sobre un acuerdo previo entre Ciudadanos y PSOE, entre PSOE y Podemos o entre Podemos e IU… Hoy por hoy, cualquiera de esos pactos pre-electorales sería más apropiado que usurpar a toro pasado el mandato de los votantes con acuerdos distintos, y hasta contradictorios, con cada una de sus expectativas previas.

Si por el escaso peso de sus votos PSOE y Ciudadanos quieren apoyarse mutuamente o tratar de gobernar juntos, que lo aclaren previamente de forma pública, antes de pasar por el fielato de las urnas. Y si Ciudadanos opta por aliarse con el PP, que lo haga también de antemano sin traicionar o estafar a sus electores y con un mínimo de la misma honradez política que exige a los demás. Eso de terminar de forma indistinta al lado de unos o de otros a mejor conveniencia (más oportunismo de bisagra política), poco tiene que ver con el regeneracionismo de la vida pública que preconiza.

De no ser así, poco extrañaría que los electores renuncien a participar activamente en unas nuevas elecciones generales. Pero no cabe otra cosa que convocarlas, y ya veremos, entonces, cómo se vota o no se vota.

Fernando J. Muniesa